من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:

سورة الكوثر

الحلقة 166

بقلم: د. سلمان بن فهد العودة

محرم 1443 هــ / أغسطس 2021

* تسمية السورة:

الأشهر تسميتها: «سورة الكوثر».

وتسمى: «سورة النَّحْر».

وسماها البخاري وغيره: «سورة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر}».

* عدد آياتها: ثلاث آيات بلا خلاف، وهي إحدى أقصر ثلاث سور في كتاب الله تعالى مع «العصر»، و«النصر».

* وهي مكية، على قول جمهور المفسرين، وهذا ظاهر سياقها، وجوُّها قريب من جو «سورة العلق» في قوله سبحانه: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى}، وفيها الوعيد والتهديد للكافرين المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها مكية.

لكن يُشكل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استيقظ وهو يضحك، فقال: «أُنْزِلت عليَّ آنفًا سورةٌ». فقرأ: «{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر}». ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أتدرونَ ما الكوثر؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهرٌ وعدَنيه ربي عز وجل...».

والحديث يدل على أن السورة مدنية- وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة- لأن الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، فإن قيل بتعدُّد النزول فلا إشكال، وإلا فيحتمل أن يكون قوله: «أُنزلت عليَّ آنفًا». رواه الراوي بالمعنى، والمقصود أنها أنزلت فيما مضى.

أو يكون المقصود: أنه أُنزل عليه تفسير الكوثر، وأنه نهر في الجنة وعده الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يزول الإشكال، وتبقى السورة مكية، والحديث صحيح، وهو في بيان معنى الكوثر.

وموضوع السورة قريب من موضوع «سورة الضحى»، و«سورة الشرح»، و«سورة القدر»، وهو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم.

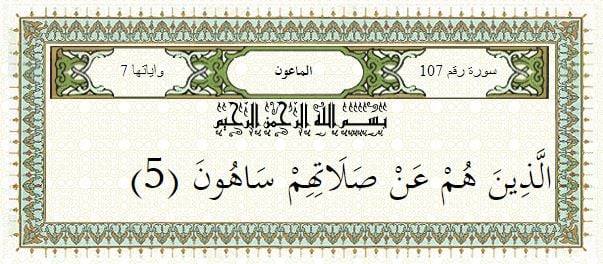

وفي «سورة الماعون» التي قبلها، توعَّد الله الساهين عن الصلاة بالويل، وفي هذه السورة أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بنقيض ذلك، فأوصاه بالصلاة بقوله: {فَصَلِّ}، وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: {لِرَبِّكَ}، فالمعنى: صلِّ لربك مريدًا بعملك وجهه تعالى.

وفي مقابل {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون} قال هنا: {وَانْحَر}؛ لأن النحر يكون لله تعالى، مقصودًا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من بهيمة الأنعام، ففي السورة أمر بما يضاد المذموم في السورة التي قبلها.

* وأول السورة الكريمة هذا الضمير العظيم: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر}:

وهذا جاء في سور أخرى، مثل قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر} [القدر: 1]، والبداءة بهذا الضمير لها دلالة عريقة عميقة.

ابتدئت بلفظ التعظيم والتفخيم والتأكيد: {إِنَّا}، وهي تكون للجمع أو للواحد المعظَّم، وهي خطاب مباشر من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تعزير وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن عظمة العطية يُنظر إليها من جهة مقام المعطِي العظيم، ولذا يقال: الهدية على قدر مُهْدِيها.

إن كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه، هو تشريف لقدره صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها بيان عظمة الـمُعْطِي سبحانه وتعالى، وعظمة العطية أو الهبة، وعظم مقام الموهوب له، فبدأ بالضمير العائد إليه تعالى، ثم ثنَّى بضمير خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثلَّث بالعطية وهي الكوثر.

والغالب في القرآن أن ضمير «نا» يأتي في مقام المنة والمنحة، أو في مقام الأخذ والعذاب، أو في الموضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أُوكل إليهم كالحفظ والإنزال ونحوها.

وتأمل كيف قال: {أَعْطَيْنَاكَ}، ولم يقل: {آتَيْنَاكَ}، مع أنه جاء لفظ

{آتَيْنَاكَ} في قوله سبحانه: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم} [الحجر: 87]، فما هو الفرق بين اللفظين؟

{أَعْطَيْنَاكَ} تدل على الملكية والخصوصية، وأما {آتَيْنَاكَ} فقد لا تكون في شيء خاص، فمثلًا: إنزال المثاني والقرآن ليس شيئًا خاصًّا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن واجب عليه بيانها للناس، بخلاف الكوثر ففيه خصوصية.

واختيار لفظ: {أَعْطَيْنَاكَ} دليل على أن هذه العطية لا يُرجع فيها، والله تعالى أكرم من أن يعود في عطيته، بخلاف الإيتاء؛ فقد يرجع فيه لحكمة، أليس الله تعالى يقول: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [آل عمران: 26]. فقال: {تُؤْتِي}، ولم يقل: «تعطي»، ثم قال: {وَتَنزِعُ الْمُلْكَ}، وتأمل لفظ: «تنزع»، فإنه يدل على الأخذ بشدة، وكأن المنزوع منه متمسك به، ولا يتركه ما استطاع، لكنه يُنْزع منه بالقوة؛ ولهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الرجوع في العطية والهبة.

وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة الماضي «أعطى»؛ ليدل على أن العطية قد حصلت وتحقَّقت، ولهذا فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وسُرَّ؛ فهي عطية منجزة.

ويُروى عن أحد السلف أنه قال: «لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله، وتصغيره، وستره».

وستره بأَلَّا تذكره للناس، لكن إعلانه هنا من أحسن ما يكون؛ لأن السورة ذاتها نعمة جديدة، وإعلان العطية هو عز الدنيا والآخرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

إن إعلان العطية في سورة تُتلى إلى ما شاء الله تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيها رفعًا لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالحين.

وفيها رفع لمقامه صلى الله عليه وسلم في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المشركين.

فإذا كان الله تعالى أعطاه هذه العطية العظيمة، فماذا يضيره أن يحط من مقامه أو ينال من عرضه مَن لا وزن لهم؟!

وثمة لفتة أخرى مهمة: وهي أن الله تعالى بدأ بالعطية، ثم أمره بالصلاة، فهل العطية فضل ابتدائي، أو هي جزاء على فعلٍ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: بل هي فضل ابتدائي، فمن نعمة الله أن أعطاه الكوثر، وقد اصطفاه لهذا الفضل، ثم أمره بالصلاة والنحر على سبيل الشكر.

وكَوْثَر: على وزن: «فوعل»، مثل: كَوْكَب، وزَوْرَق، وجَوْهَر، ودَوْسَر، وهي أسماء جامدة، تدل على الكثرة في الشيء، فدَوْسَر، أي: كثرة في القوة والضخامة.

والكوثر هو: الخير الكثير المفرط في الكثرة، بما لا مزيد عليه. وهذا أعم ما قاله المفسرون، ويدخل فيه كل ما قيل.

وقد قيل فيه أكثر من خمسة عشر قولًا، وصحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن جُبير: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.

ويظهر أن الذين عبَّروا بأن الكوثر نهر في الجنة قصدوا التفسير بالمثال.

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه أبتر، والأبتر هو: مَن لا ولد له، أو لا يعيش أولاده الذكور.

وهذا من نذالتهم؛ لأنهم يلمزونه بما لا يد له فيه، وإنما هو شيء جرى به القدر، لا مجال للتعيير والشماتة بالموت، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بما جُبل عليه من الـخُلُق العظيم يشمت بموت أعدائه أو موت أقاربهم، بل قال صلى الله عليه وسلم في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل: «لا تسبُّوا الأمواتَ؛ فتؤذوا الأحياءَ». وقال: «لا تسبُّوا الأمواتَ؛ فإنهم قد أَفْضَوْا إلى ما قدَّموا».

فإن قال قائل: قد مات أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته، فمن أين تندفع هذه الشماتة به صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر؟

الجواب: إن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من السادة الأشراف الذين نسلوا من بناته، كثيرون في الحجاز واليمن وبلاد العرب والهند وسائر أصقاع الأرض، حفظوا أنسابهم وتناسلوا وتكاثروا، في حين لو أردت أن تبحث في ذرية الذين كانوا يعيِّرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، فلن تجد واحدًا ينتسب إليهم، ولا يمكن أن تجد واحدًا يقول: هذا من ذرية أبي لهب مثلًا؛ لأنهم قد اندرسوا واندثروا، وهم الذين كانوا يعيرونه بأنه أبتر ويفخرون بكثرة أبنائهم ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ [المدثر: 11-13]

ومن معاني الكوثر: كثرة علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى حفظ هذه الأمة بالعلماء، فهم ورثة الأنبياء، وقد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعل في أمته من أهل العلم والحكمة مَن يحفظ الله تعالى بهم الأمة.

ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثرهم الآن، على رغم الصعاب التي تواجه الدعوة، ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان، حتى إنك لو رأيت أفواج الحجيج والعمار كالسَّيل المندفع في طرقات مكة وبين المشاعر، لأدركت جانبًا من هذه البشارة، ولو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لسُرَّ، ولو رآهم المشركون لعلموا أن وعد الله حق!

ويشمل الكوثر: الخير المعنوي، مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة، وهي خير كثير، وآتاه الإسلام، والقرآن، ورفعة الذكر، كما قيل:

أغـرُّ عليـه للـنـبــوةِ خـاتـَــمٌ * من الله من نورٍ يلوحُ ويـشـهـدُ

وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمِه * إذا قالَ في الخمسِ المؤذنُ: أشهدُ

وشــقَّ لـه مـن اسـمـه ليجلَّـه * فذو العرشِ محمودٌ وهــذا محمدُ

وبالمناسبة، فإن أكثر اسم ظهر في العالم كله هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفعة الذكر له، ولا يكاد أحد اليوم في العالم إلا يعرفه، سواءً كان مؤمنًا به أو كافرًا.

ومن الكوثر: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة، وما أطلعه الله عليه من العلم والحكمة.

وقد كان هذا الخطاب له وهو في مكة مستضعف محارَب، فهي معجزة باقية أبد الدهر، وهي بشارة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشارة لأمته في عصره ومن بعده؛ لأن الله تعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة.

أما الخير الكثير في الدنيا، فكما ذكرنا، وأما خير الآخرة، فمنه النهر الذي وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد جاء في الأحاديث ذكر آنيته ولونه وحوافه وغير ذلك من صفاته.

ومنه الشفاعة، ومنه الوسيلة، ومنه ما يعلم الله له من الفضيلة.

وقد علم سبحانه أنه سوف تمر بالأمة أزمات ومحن، ففي مكة كان الإسلام محاصَرًا، ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الهجرة انفتاحًا وسَعة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يومًا: «أَحْصُوا لي كم يلفظُ الإسلامَ». فقلنا: يا رسولَ الله، أتخافُ علينا ونحن ما بين الستمئة إلى السبعمئة؟ قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم لا تدرونَ لعلكم أن تُبتلوا». قال حذيفةُ رضي الله عنه: فابتُلينا، حتى جعل الرجلُ منا لا يصلِّي إلا سرًّا.

وفي غزوة الأحزاب زُلزلوا زلزالًا عظيمًا، وكانت عاقبته الفرج والعز، حتى قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اليومَ نغزوهم ولا يغزوننا». نحن نسير إليهم، وهكذا كان.

ثم جاء موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل العرب، ثم آمنوا ورجعوا.

ثم جاءت حوادث الخلاف بين المسلمين.

ثم غُزي أهل المدينة واستبيحت المدينة في عهد يزيد بن معاوية.

ثم جاءت أزمات ومحن، والإسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه، والناس بحاجة إلى التطمين، وإذا فقدوا الطُّمأنينة وقعوا في يأس وإحباط وقنوط، واليائس لا يعمل شيئًا، وما لم يكن ثَمَّ أمل فلا عمل، كما قيل:

أعلِّلُ النفسَ بالآمالِ أرقبُها * ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأملِ

على المؤمن أن يكون واثقًا من ربه ومن انتصار دينه، ولا يلزم من هذه الثقة أن تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازم، فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد موتك، والذي عليك أن تكون متفائلًا بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرج، وكما قيل:

اشتدِّي أزمةُ تنفرجي * قد آذنَ ليلُك بالبَلَجِ

وكما قيل:

ولرُبَّ نازلـةٍ يـضـيـقُ بها الفتى * ذَرْعًا وعند الله منهـا المخـرجُ

ضاقت فلما استَحْكَمَتْ حَلَقاتها * فُرِجت وكنتُ أظنُّها لا تفرجُ

وعلى المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة صحية، أن يملأ قلبه بالثقة بوعد الله، ويفوِّض الأمر إلى الله، فإن هذا يعطيه قوة ودفعة إلى الأمام، ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق.

سلسلة كتب:

إشراقات قرآنية (4 أجزاء)

للدكتور سلمان العودة

متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: