بسم الله الرحمن الرحيم

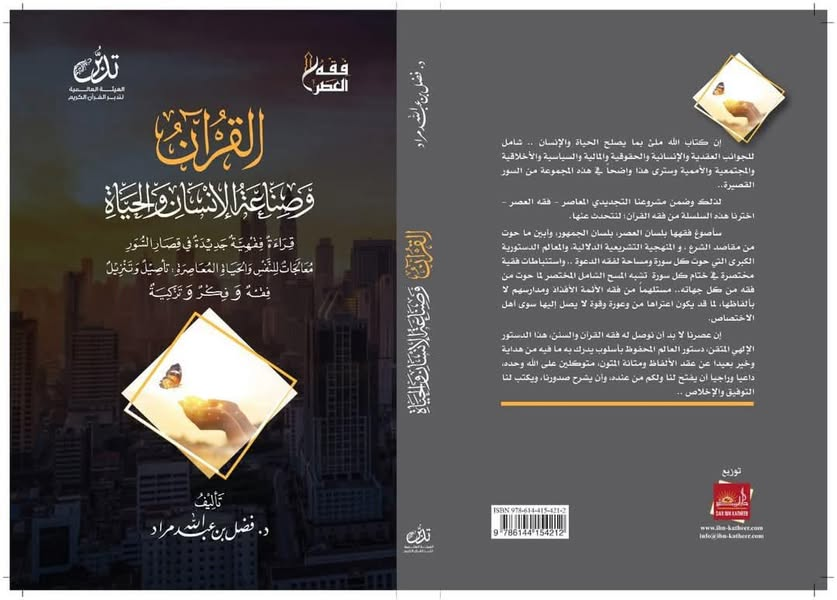

قراءة في كتاب (القرآن وصناعة الإنسان والحياة)

للدكتور فضل عبد الله مراد

في زمن تتزاحم فيه المشاريع الفكرية، وتفتقر كثير منها إلى العمق القرآني، يُقدّم الدكتور فضل عبد الله مراد نموذجًا تجديديًا متماسكًا، ينطلق من مركزية القرآن في صناعة الوعي، وبناء الإنسان والحضارة.

ولقد افتتح المؤلف كتابه بمحامد عظيمة، مستشعرًا نعم الله عليه، وجاء العنوان الافتتاحي للكتاب: "رحلة في فقه القرآن: دستور العالم المحفوظ"، مُعلنًا من خلاله مشروعه الفكري والتجديدي الموسوم بـ"فقه العصر"، والذي يتضمن ثلاث مبادرات علمية كبرى:

- مشروع فقه القرآن دستور العالم المحفوظ.

- مشروع معالم الاجتهاد في فقه العصر.

- مشروع التقريب والتجديد، ويهدف إلى ضمّ كافة قضايا العصر إلى الموسوعات الحديثية الصحيحة، ومعالجتها في ضوء السنة النبوية.

ويمثل هذا الكتاب اللبنة الأساسية في مشروع فقه القرآن دستور العالم المحفوظ، والذي قسمه المؤلف إلى ستة محاور رئيسية:

- القرآن وصناعة الإنسان والحياة.

- معالم الآيات الدستورية الكبرى الحاكمة.

- فقه الأحكام الشامل وتنزيلاته المعاصرة.

- الفقه الأممي الإنساني.

- المختصر الشامل في فقه القرآن.

- قواعد التشريع ومقاصده وعلله في القرآن.

ولا شك أن هذا المشروع الأول مما تُفنى فيه الأعمار، ويستحق ذلك، فبركات الله على عباده لا تُعد ولا تُحصى، ولا يمنعها مانع ولا يحجزها حاجز.

منذ صفحات الكتاب الأولى، يُدهشك الكم المعرفي وتدفق الأفكار بلغة أنيقة ومنظمة، تنسجم مع بعضها، وتفتح أمام القارئ آفاقًا للتأمل والتفكر، وتضع بين يديه مصباحًا يضيء دروب الاكتشاف، لينقب عن الكنوز والجواهر المدفونة في النص القرآني.

ومن ملامح هذا الفقه الدستوري المميز، أشار المؤلف إلى أن عدد سور القرآن 114 سورة، ونصفها 57 سورة، تبدأ من سورة المجادلة (قد سمع) إلى سورة الناس، وقد بحث المؤلف هذا الجانب طويلاً، وراجع كتب التفسير والفقه، وأمعن النظر بقلبه وعقله، ليصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن، ولا سيما جزء عمّ، تحمل خلاصة فقه أمّهات الشريعة.

ورغم قِصر سُوَرها وآياتها، إلا أنها تشكل بنية معرفية ونفسية وحضارية عميقة. فهي سهلة الحفظ، يحفظها الصغار قبل الكبار، ومن لم يحفظها يستحضر مضامينها بسهولة.

ويرى المؤلف أن هذه السور القصيرة تقيم الحجة على جميع الخلق، وتشتمل على كبريات المفاهيم الإيمانية والقيمية والاقتصادية، وتطرح تصورًا متكاملًا للحياة والكون، وتجيب عن الأسئلة الكبرى التي عجز عنها الفلاسفة. كما تتضمن مبادئ الحقوق الإنسانية، وأسس التعاون الإنساني.

ولا شك أن الإنسانية بأسرها اليوم بأمسّ الحاجة إلى تعاليم القرآن: دستور العالم المحفوظ، كما عبّر المؤلف، الذي حاول بدوره أن يقدّم عصارة فكره وتجربته وتدبره لهذه السور الكريمة، ليستنهض العقل والروح معًا.

وعلّق المؤلف على قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾، بأنّها الافتتاح لهذا الدستور الربّاني (القرآن الكريم)، لأنّها حقيقة يجب أن تُغرس وتُرسّخ في باطن العقل الباطن، حتّى تكون عقيدة في القلب تُعقد عليها أولويّة الفكر والعمل المنوط بكلّ مكلّف.

هذه العبارة التأسيسية تشكّل المادة الأولى من هذا الدستور الخالد، والتي لا تتبدل ولا تتغير، لأنك مُقبل على منظومة متكاملة من التعاليم الحياتية، التي يحويها هذا القرآن الكريم: من التعاليم النفسية والشخصية، إلى شؤون الأسرة، والمرأة، والطفل، مرورًا بقواعد الاجتماع الإنساني، وأحكام الحكم والسياسة، وتنظيم الماليّات والحدود والأمن الداخلي، وانتهاءً بالعلاقات المحلية، والإقليمية، والدولية، وكل أشكال الحوار بين الشعوب والثقافات.

وإن القرآن الكريم هو كتاب هداية ورحمة ونور وبصائر للناس أجمعين، كما عبّر المؤلف، وهو ما يعيدنا إلى جوهر "فقه القرآن دستور العالم المحفوظ". ومن ثم انتقل إلى شرح السور الكريمة، مبتدئًا بسورة الماعون: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)﴾ [الماعون: 1-7]، وفي تأمله العميق وفقهه لهذه السورة، تناول سبع قضايا كبرى، شملت أبعادًا عامة وخاصة، منها:

- جريمة التكذيب بالدين: باعتبارها أصل كل انحراف روحي وأخلاقي.

- حقوق اليتيم: كجزء أصيل من قيم العدالة والرعاية الاجتماعية.

- حق الشرائح الضعيفة (المساكين): وغياب الحث على إطعامهم.

- ثلاثية الهدم الأخلاقي: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾، ﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ﴾، ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.

- منظومة النفاق الإنساني والماعون الدولي: وربطه بين الفساد القيمي الداخلي والتراخي في أداء الحقوق الإنسانية العالمية.

- منع الماعون: كدلالة على أنانية متأصلة، تحرم المجتمع من أبسط أدوات التكافل.

وقد تميز المؤلف في شرحه بجمعه بين الأصالة والمعاصرة، مستندًا إلى جملة من أمهات المراجع في التفسير والفقه واللغة، مثل: الطبري، والقرطبي، وابن عطية، والزمخشري، وابن عاشور، كما استعان بكتب القصص والتفسير المقاصدي والفقهي، كمؤلفات ابن قدامة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وغيرها.

وفي عرضه للقضايا، دمج بين التحليل الدقيق، والبيان الأنيق، والنظر المقاصدي المعاصر، ما أضفى على شرحه حيوية وواقعية، وجعل تفسيره للآيات الكريمة تنبض بالحياة، ويتكلم بلغة الزمن. ومن أبرز الوقفات التي وقفها مع ألفاظ السورة:

فمثلاً كلمة ﴿يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ بيّن أنّ لها ثلاثة أبعاد:

- بُعد أخلاقي.

- بُعد نفسي.

- وبُعد حقوقي.

فأمّا البُعد الأخلاقي فإنّ ﴿الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾ لا شكّ يمتهنه ويذلّه، وهو ضدّ الإكرام، وهذا مُصرّح به في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾.

أمّا البُعد النفسي فإنّ (الدع) يُورّث القهر والعين والعقد النفسيّة، ولهذا قال قتادة في معنى ﴿يَدُعُّ﴾: يقهره ويظلمه، وهو ما أوحى به النص الآخر، فجرّمه وحرّمه ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾.

أمّا البعد الحقوقي: فما أبعد من يُدعّ اليتيم عن إعطاء حقّه وإصلاح ماله وحياته، وهو البعد المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾.

وهذه الأبعاد الثلاثة واجبة في فقه التعامل مع اليتيم، وهي أصول فقه اليتيم.

وهكذا، مضى المؤلف في شرح ألفاظ الآيات الكريمة كلمة كلمة، بعمق وتأمل، حتى إذا فرغ من تفسير سورة الماعون، وضع عناوين نافعة، واستخرج منها أحكامًا فقهية مختصرة، ومن ذلك:

مستنبطات فقهية مختصرة:

- مشروعية كشف المكذبين بالدين، وفضح زيف دعواهم وألاعيبهم.

- التكذيب بالدين هو الجريمة الأولى، وأصل الخطايا والذنوب.

- الوسائل تأخذ حكم المقاصد؛ فالحضّ على الإطعام وسيلة، لذا جاء الأمر به.

- الإطلاق في النص يدلّ على أن الإسلام يراعي حقوق اليتامى والمساكين والضعفاء، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

- لا يجوز تأخير الصلاة عمدًا عن وقتها؛ فذلك تلاعب وتهاون محرم.

- تحريم منع "الماعون" بجميع معانيه، سواء على المستوى الفردي أو الأسري أو المجتمعي أو الإنساني.

ثم تحدّث الدكتور فضل عبد الله مراد عن الكليات الدستورية التكليفية المستفادة من السورة الكريمة:

- الأولى: التكذيب بالدين من أوائل الجرائم الكبرى، ويترتب عليه فساد واسع في حقوق الإنسان والمجتمع، ومنهج القرآن يقضي بفضح المكذبين وكشف خطرهم.

- الثانية: الإسلام هو دين الحقوق والرحمة والعدالة.

- الثالثة: إقامة شعائر الله، وعلى رأسها الصلاة، من أعظم الفرائض، والتلاعب بها جرم شرعي كبير.

ثم انتقل إلى مقاصد الشريعة المستنبطة من السورة، ومنها:

- حفظ الدين والنفس.

- إقامة الحقوق الإنسانية وصيانتها.

- رعاية مكارم الأخلاق.

أما في المنهجية التشريعية التي تبنّاها في تفسيره، فقد أوضح أن:

- ورود اللفظ المشترك يدل على مقصودية كل معانيه. فكلمة "الدين" تعني الشريعة ويوم الجزاء معًا، كما قال ابن عباس وغيره.

- كلمة "الماعون" وردت في اثني عشر معنى، وكلها مقصودة هنا، لكن منع الماعون يقع في دائرة التحريم.

- الألفاظ العامة والمطلقة، مثل اليتيم والمسكين، تشمل كل من يندرج تحتها، مسلمًا كان أو غير مسلم.

- كذلك لفظ ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾، لعدم وجود تخصيص، فالحكم عام في تحريم المنع عن كل محتاج.

ويظهر في تفسير الدكتور فضل عبد الله مراد روح الفقيه المتمكن، وحرصه على الجمع بين التأصيل والتنزيل، وبين الأصالة والمعاصرة، والاستفادة العميقة من آراء السلف، وصياغتها برؤية عصرية فريدة، وبلسان رصين متفرّد بين مفسري هذا العصر، ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

ثم تابع تفسير سورة الهمزة، التي عرض فيها ثنائية القيم في مقابل ركام المال، وقسّمها إلى قضايا محورية:

- القضية الأولى: الأخلاق والقيم الاجتماعية.

- القضية الثانية: إدارة المال وتداوله واحتكاره.

ومن الفقهيات المختصرة التي استنبطها:

- تحريم التناقض في القول أو الإيماءات والسلوك الجسدي.

- تحريم الهمز واللمز عام، يشمل المسلم وغير المسلم.

- لا استثناء في ذلك، فكل من استُهزئ به أو اعتُدي عليه لفظيًا أو جسديًا فهو ظلم محرم.

أما الكليات الدستورية في السورة:

- الأولى: التزام الأخلاق، وصيانة الأعراض، وتحريم المساس بها قولًا أو فعلًا أو تعريضًا.

- الثانية: تحريم كنز المال واحتكاره، وضرورة توظيفه في أبوابه المشروعة، وفق مقاصد الشريعة الاقتصادية. ومن مقاصد السورة:

- حفظ الأعراض والكرامة الإنسانية.

- حفظ المال من الكنز، والتحكم به لصالح فئة محدودة، مما يُخل بمبدأ التداول العام للثروة.

- التعريف باليوم الآخر، والتحذير من العقاب الأخروي للمفسدين في الأرض.

ثم تابع تفسيره بنفس المنهجية في سورة قريش، حيث أبرز أن مقصود النعم هو عبادة الله وحده، وتحدث عن المقومات الأربعة للاستقرار المجتمعي والدولي، وشرح ثلاث عشرة مسألة مستقاة من السورة.

وفي سورة العصر، أبرز قيمة الزمن، والربحية الشاملة، وأركانها:

- الإيمان،

- والعمل الصالح،

- والتواصي بالحق،

- والتواصي بالصبر.

وتوغّل في تفسير ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، بُعدًا إيمانيًا وروحيًا، وبيّن الكليات الدستورية الكبرى في السورة، ومنها:

- أن الله يُقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن لا يجوز للمكلف أن يحلف بغير الله.

- أهمية الوقت، والعناية بكل لحظة منه.

- الإيمان والعمل الصالح هما ركنان للنجاة.

- التواصي بالحق والصبر سبيل للنجاة الفردية والجماعية.

ثم فصّل في سورة التكاثر، مبينًا ضرورة الإدارة الرشيدة للنعيم، وحُسن استعماله وفق ما يرضي الله، لئلا يتحول إلى وبال في الدنيا وعقوبة في الآخرة.

وفي سورة العلق، التي وصفها بأنها (ميلاد الرسالة وأمة المعرفة)، تحدث عن التكليف الوسائلي، مبينًا أن:

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به".

ومن هنا، رأى أن من الواجب العيني على الدولة بناء صروح العلم، ومحو الأمية العلمية لا الأبجدية فقط، لأن إقامة المصالح مرتبطة بالمعرفة.

وكذلك على المجتمع تكليف جماعي برعاية المصالح ودفع المفاسد، وأشدها الجهل وآثاره المدمّرة.

وحذّر من كتب التضليل والشبهات والسحر والشهوات، التي تُفسد العقل والروح. واعتبر القراءة مفتاح الإكرام الإلهي، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾

فالكرم الإلهي مشروط بالعلم والمعرفة، وأي أمة أو دولة أو فرد يعتني بالقراءة، يُكرمه الله، ومن هذا الإكرام يتفرع الخير كله.

ولذلك، فإن الأمم القارئة تتقدّم؛ لأنها أمسكت بمفاتيح المعرفة، وما هذا التقدّم إلا من عطاء الله الأكرم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾.

وقد أشار الدكتور فضل عبد الله مراد إلى أن الأمر الإلهي ﴿اقْرَأْ﴾، لما جاء موجّهًا بعمومه لعموم المكلفين، دخل فيه سائر العلوم والمعارف، فشملها كلها الإكرام الإلهي.

وتوقف عند "سرّ الباء" في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، موضحًا أن الباء متعلقة بمحذوف حال؛ أي: اقرأ مستعينًا بالله، مفتتحًا باسمه، مصاحبًا له في قراءتك. وبيّن أن من معاني "الباء" في لغة العرب: الاستعانة، والمصاحبة، والابتداء، والاستعلاء، وكل هذه المعاني مرادة في هذا الموضع، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والحرف الواحد يُحمل على جميع معانيه إذا وافقها السياق، ولا يصح حصره في معنى واحد دون دليل، فذلك قصور في الفهم أو تحكم في التفسير.

وركّز بشكل خاص على معنى الاستعانة، مبيّنًا أن استعانة القارئ والعالِم بالله عند قراءته أو بحثه، أمر جوهري، لأنها عبادة أولًا، ومددٌ إلهي ثانيًا، لا غنى عنه؛ فمن يُخذله الله لا يستطيع أن يقرأ حرفًا، ولا أن يُتم علمًا أو ينجز معرفة.

لقد أبحر الدكتور فضل في معاني الحروف والآيات، مستخرجًا من أعماقها بصائر مشرقة، وسلط قلمه وفكره على ثنائية المعرفة، كما في قوله تعالى:

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾

﴿عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

وتأمل في دوافع الطغيان وبواعثه في قوله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى﴾، وبيّن طبيعة الصراع والتدافع بين الطاغية والمصلي، متوقفًا عند قضية مركزية هي: "رحلة العودة الخالدة"، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾.

وفي أثناء تحليله للآيات، طرح إجابات واضحة على الأسئلة الوجودية الكبرى التي تؤرق البشرية:

- من الذي خلقني؟

- لماذا خلقني؟

- كيف خلقني؟

- وإلى أين المصير؟

ومن ثم لخّص في نهاية السورة التكليفات الدستورية الكبرى المستنبطة من الآيات الكريمة، ومنها:

- الكلية الدستورية الأولى: أن الله وحده هو الخالق وواهب العلم والمعرفة، وإليه المصير والرجعى، وهو المستحق وحده للعبادة.

- الكلية الدستورية الثانية: الأمة مكلّفة بالتعليم والمعرفة، وتوظيف أدواتها باسم الله، لمعرفة الخالق وأسرار خلقه، والتوحيد له.

- الكلية الدستورية الثالثة: الطغيان محرّم بكافة أشكاله، سواء كان طغيان فرد أو مجتمع أو دولة.

- الكلية الدستورية الرابعة: حماية أهل الدين والدعوة واجب شرعي، فهم حماة الصلاة والشعائر، وحمايتهم حماية للدين ذاته.

أما مقاصد السورة، فقد لخّصها في:

- حفظ الدين.

- حماية العقل من خلال القراءة والتعلم.

- التصدي للطغيان والعدوان والفساد.

- التعريف بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته، وهو أعظم مقصد في الرسالة.

- التعريف باليوم الآخر، وتذكير البشرية بالرجوع إلى الله.

وأكد أن وسائل المقاصد تأخذ حكم المقاصد، فمثلاً: حفظ العقل مقصد، والعلم وسيلته، والقراءة والكتابة والتدوين أدواته، فهي مطلوبة شرعًا بمقدار ما تحققه من المقصد.

وفي منهجيته التكليفية، بيّن أن:

- فعل الأمر للنبي ﷺ الأصل فيه العموم لأمته.

- (كلا) تفيد الردع والزجر، وتُستفاد منها التحريم حسب السياق.

- الإيجاب باللازم العقلي: فمطلع السورة يُعرّف بالله الخالق، ويستلزم تحريم الإشراك، ووجوب التوحيد.

- العموم في لفظ "الإنسان" يدل على طبيعة النفس البشرية التي لا تتوازن إلا بالهدى، كما في سورة العصر.

- السياق القرآني هو مفتاح في تفسير المعاني، مثل: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾، وغيره من التعبيرات ذات البعد المنهجي.

ومن فقه الدعوة الذي استخلصه المؤلف:

- بيان منزلة العلم والمعرفة في الإسلام.

- التحذير من الطغيان وآثاره الكارثية على الأفراد والمجتمعات.

- توجيه الثروات والمال نحو الصلاح والتنمية لا الاحتكار والطغيان.

- الاجتهاد في الصلاة، وكثرة السجود، والتقرب من الله.

- الثقة بالله والتوكل عليه في طريق العلم والدعوة والبناء.

وفي ختام تفسير سورة العلق، ركّز الدكتور فضل عبد الله مراد على الحقائق الكبرى المستنبطة من السورة، في جملة من التأملات المختصرة التي تبيّن عظمة الذكر الحكيم، وهدايات القرآن الكريم، مؤكداً أن هذا الكتاب العزيز ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.

ثم انتقل إلى تفسير سورة التين، متناولًا ثنائية الخلق والحكم، ورباعية التقويم الأحسن وما يقابلها من السفالات، مبينًا أن هذه السورة ردٌ قاطع على نظريات التطور الباطلة. وصرّح بأن قضية خلق آدم جاءت مفصلة في القرآن الكريم، بنصوص قطعية في الثبوت والدلالة، تُبطل كل المزاعم الشيطانية المعاصرة.

تعمّق في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، وبنى عليها بحثًا فقهيًا متينًا في أحكام التجميل، فحرر أصوله، وضبط علله، ووضع القواعد المحكمة لحكم النوازل المعاصرة فيه، مستندًا إلى ثوابت شرعية وأصول كلية قاطعة.

وناقش بإحكام عقلي ونقلي شبهات المشركين والملاحدة في باب الخلقة، فدحضها ببيان الفطرة الإلهية، وأوضح كيف يسعى الشيطان لتشويهها، مستدلًا بحديث لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

ربط بين هذا الباب الفقهي وقوله تعالى:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

مبينًا أن كل خروج عن "أحسن تقويم" لا مبرر له إلا تبديل الفطرة، وهو محرم شرعًا. ومن ثم تطرق إلى أخطر النوازل المعاصرة، ففصل أحكامها:

- الاستنساخ البشري: جريمة كبرى تمسّ الوجود البشري، وتفتح بابًا للعبث بالخلق وإفساد الأرض، وهو محرم لما فيه من مفاسد عظيمة.

- تحويل الجنس: اعتبره فاحشة شنيعة، أشد من الوشم والنمص، لما فيه من تغيير خلق الله، وتشويه الفطرة، واختلال وظائف الأعضاء، مؤكدًا أنه جريمة في حق الخلقة الإنسانية، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، بل يزيد من الآثام والعقوبات.

وأكّد أن هذه التحويرات الجينية أو الجراحية كلها داخلة في باب التغيير المحرم دخولًا أوليًا، لأنها تمس الخلق وتبدل طبيعة الإنسان التي خلقه الله عليها.

استند في ذلك إلى أصول راسخة، مثل:

- قوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾.

- قوله تعالى على لسان الشيطان: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾.

- وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾.

وانطلق الدكتور فضل مراد في اجتهاده من هذه الأصول القرآنية المحكمة، والمقاصد الشرعية الكبرى، متسلّحًا بأدوات الاجتهاد العقلية والنقلية، والمقاصدية والأصولية، واستطاع أن يكشف من خلالها روعة الشريعة، وعدلها، ورحمة أحكامها للعالمين.

ثم بيّن متى تُقبل علة المعالجة والإصلاح في الجراحة، ومتى تُرفض علة الزينة أو الترف المحرم، موضحًا ما تتنازعه هذه المسائل بين الأصول والمقاصد. وفي شرحه لآية: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، تطرّق إلى المقامات الأربع في الأحسنية:

- العقلية: وتكون بكمال العلم والفهم.

- الناطقية: وهي القوة البيانية والعقل التحليلي.

- الفطرية: التوحيد والانقياد للإسلام.

- البدنية: بجمال الهيئة وتناسق الخِلقة.

وكذلك شرح السفالات الأربع في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾، مبينًا أنها تشمل:

- سفالة العقل: بالجهل والتزيين للباطل.

- سفالة الفطرة: بعبادة الجماد أو الحيوان أو الطبيعة.

- سفالة الصورة: بتشويه الخِلقة وتبديلها.

- سفالة القيم: بالانحرافات الأخلاقية والجنسية.

وبيّن أن الاستثناء في الآية: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هو استثناء متصل، ويدل على أن النجاة لا تكون إلا بالهداية والإيمان والعمل الصالح، ولهؤلاء أجر غير ممنون.

ثم ختم تفسير السورة بالحديث عن قضية الحاكمية، كما في قوله تعالى:

﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

مبينًا أن الحاكمية تشمل الحكم والحكمة معًا، كما يدل عليه السياق اللغوي والتركيبي.

وفي نهاية تفسير السورة، اختصر التكليفات الدستورية الكبرى المستنبطة، كما قدّم المنهجية التشريعية العامة للسورة، وأبرز فقه الدعوة المستلهم منها، لتكون نبراسًا للباحث والمربّي والمصلح، في زمن كثرت فيه الشبهات وقلت فيه البصائر.

وسار الشيخ الدكتور فضل عبد الله مراد على نفس المنهجية القرآنية التأصيلية في تفسير سورة البلد، فوزعها على ثلاث قضايا رئيسية:

- القضية الأولى: حصار المكابد وإمكانات المواجهة؛ إذ عرض فيها طبيعة الإنسان المكابد في الحياة، وتحديات الوجود، وكيف أن الشريعة قدمت منهجًا عمليًا للخروج من المكابدة عبر العمل والإيمان.

- القضية الثانية: كيد الثروة وغرورها، حيث أشار فيها إلى فتنة المال، وكيف يكون سببًا للهلاك إن لم يُضبط بأحكام الشرع ومقاصده.

- القضية الثالثة: الحياة ومكابدات إضافية وفرض معالجتها، فقد تحدث فيها عن الواجبات العملية التي يجب على الإنسان القيام بها للتغلب على الشدائد، وخاصة في ضوء المسؤولية الفردية والجماعية. ومن ثم تناول القضايا التكليفية الكبرى التي حملتها السورة، ومن أبرزها:

- الإغاثات الغذائية كوسيلة لكسر حاجز المكابدة.

- الحرية، التي تشوقت إليها الشريعة الإسلامية، كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾، وهي دعوة لتحرير الإنسان من كل قيد، وقد جعلت الشريعة لها أبوابًا عظيمة في التشريع.

- تحريم العبث بالمال وإهداره، وضرورة توظيفه في مقاصده الشرعية والإنسانية.

كما بيّن مقاصد الشريعة في السورة، ومنها:

- حفظ المال وصيانته من الضياع في غير ما ينفع.

- حفظ الأنفس ورعايتها من العنت والضرر.

- إعلاء قيمة الحرية بوصفها مقصدًا شرعيًا أصيلًا.

- حفظ الدين، إذ لا تُقبل الأعمال إلا بالإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

وتناول المنهجية التشريعية وفقه الدعوة في السورة من زوايا متعددة، فاستخلص منها:

- تعظيم البلد الحرام، لما له من شرف القسم الإلهي.

- يقينية المكابدة في حياة الإنسان، فهي سنة كونية، والسورة جاءت لتوجه الإنسان إلى المنهج الرباني للخروج منها.

ومن اللطائف التربوية والدعوية في الآيات:

- أن الإنفاق في الشدائد أعظم أجرًا، ولهذا سمّته الآية: "العقبة".

- بدأ القرآن بذكر اليتيم ذي المقربة، تفضيلًا له على غيره في الحق والرعاية.

- شدة العناية بـ"المسكين ذي المتربة"، سواء كان بلا منزل، أو بلا فراش، أو بلا لباس، أو مغتربًا عن وطنه.

- جواز إطعام الكافر وإغاثته، لعدم تقييد النص بالمسلم، ما يعكس الرحمة العامة في الشريعة.

وقد أبانت السورة الاهتمام بحقوق الضعفاء والمحتاجين، ودعت إلى وضع أنظمة وتشريعات لرعايتهم، كإنشاء الدور، وتوفير الغذاء والإيواء، ونصّت على اشتراط الإيمان لقبول العمل والثواب، كما جاء في قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

ومن فقه اللفظ، فرّق بين الرحمة و"المرحمة"، فالأخيرة أبلغ وأعمق، ما يدل على غاية التعاطف الإنساني.

وقد استطاع الدكتور فضل عبد الله مراد في هذا الكتاب أن يلامس الوجدان، ويخاطب الفطرة، ويحرّك العقول، ويظهر عظمة القرآن الكريم من خلال قلمه السيال، وفكره الثاقب، وعاطفته المخلصة، وإحاطته بقضايا العصر.

وتميّز شرحه للآيات بمنهجية علمية خاصة به، تجمع بين:

- الأصول والفقه والمقاصد،

- معاني الحروف واللغة والبلاغة،

- التفسير الموضوعي والمعاصر،

- الاطلاع العميق على الواقع المعيش والقضايا الشائكة.

وغاص في أعماق هذه القضايا بمهارة وتوفيق إلهي ظاهر، فقدم تفسيرًا تميز بمنهجيته وأسلوبه وطريقته.

وإن هذه المنهجية التفسيرية الفريدة تستحق الإشادة والاهتمام، وتُلزم المؤلف - بما حُمل من أمانة علمية - أن يُكمل المسيرة، ويواصل المشروع القرآني المبارك، ليكتب تفسيرًا كاملاً للقرآن الكريم، وما ذلك على الله بعزيز. فالأمة في أمسّ الحاجة إلى من يردّ على الشبهات، وينقض مزاعم التحريف، ويفضح مقاصد الغلاة والمبطلين، بعلم وبصيرة وصفاء منهج.

فلله دره، وعلى الله أجره، ونفع الله به الأمة، وجعل علمه مباركًا متصل الأثر، باقٍ ما بقيت شمس الهداية، وكلمة الله تملأ الآفاق.

د. علي محمد محمد الصّلابي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

25 شوال 1446ه/ 23 إبريل 2025م