(محمد البشير الإبراهيمي: البليغ والأديب والخطيب)

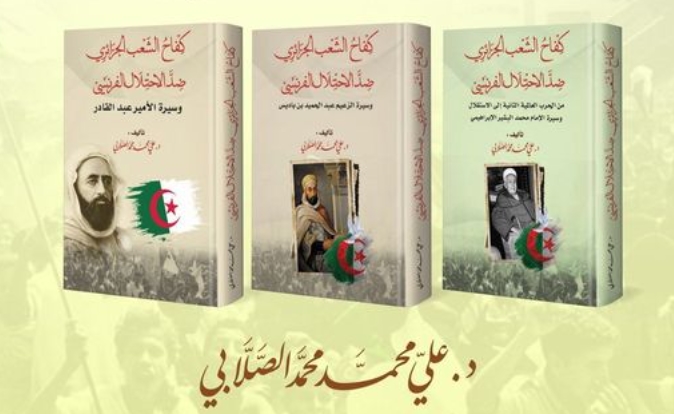

من كتاب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي(ج3):

الحلقة: 199

بقلم: د.علي محمد الصلابي

ربيع الأول 1443 ه/ أكتوبر 2021

كان الإبراهيمي إذا تحدث، تدفق كأنه البحر الثجاج، ويتألق كأنه السراج الوهاج، وكان يشدُّ الحاضرين ببيانه الناصع، وخطابه الرائع، وسعة اطلاعه على الأدب والتاريخ، واستشهاده بحكم البلغاء، وروائع الشعراء، ووقائع المؤرخين.

إن الشيخ الإبراهيمي، قبل أن يكون مفكراً مصلحاً وسياسياً محنكاً؛ كان أديباً بليغاً، وشاعراً، وخطيباً مفوهاً، عالماً فقيهاً في العربية»، خبيراً بأسرارها، متضلعاً في ادابها وفنونها، إلى جانب علمه بالتفسير وبالحديث وعلومه وبالفقه وأصوله.

وقد خلَّف إنتاجاً غزيراً يشهد أنه، بحق، مدرسة كاملة، بل فلتة من فلتات هذا الزمان، كما كان ينعته كبار المفكرين والأدباء العرب والمسلمين في المشرق والمغرب، بالرغم من أن واقع أمته في عصره، قد فرض عليه، وعلى غيره من إخوانه العلماء العاملين، الجهاد في جبهات كثيرة، فكان رجل ميدان أكثر مما كان رجل تأليف وتصنيف، فهو من الذين «شغلوا بتأليف الرجال عن تأليف الكتب» .

فلم يكن غريباً أن تشهد له مجلة «الشهاب» لصاحبها الإمام عبد الحميد بن باديس، بالإمارة في مجال الكتابة، كما شهدت لمحمد العيد ال خليفة، بالإمارة في مجال الشعر، وذلك في مقال بعنوان: بين أميرين: أمير شعراء الجزائر وأمير كتّابها، كما لم يكن غريباً أن يحظى بتقدير كبير في الأوساط العلمية والشعبية على السواء، فينتخب عضواً في المجامع اللغوية والعلمية في القاهرة، وبغداد، ودمشق.

لقد كان ـ رحمه الله ـ: إماماً في العربية وبلاغتها، تفقه في أسرارها وتعذى بادابها واستنار بقرانها، وكان خطيباً مصقعاً، يهز القلوب ببيان ساحر، يعيد للأذهان ما كان للخطابة العربية من سلطان، في عهد قيس بن ساعدة وسحبان، كان محدثاً بارعاً، لطيفاً، يغمر مجالسه بالحكمة، ويجملها بالنكتة، ويعطرها بأريج ينعش الأرواح والعقول.

وكان ديواناً لأيام العرب، وادابهم وتقاليدهم، في أفراحهم وأحزانهم، في حربهم وسلمهم، يروي عن فهم وبصيرة، ويصدر عن حافظة واعية، وذاكرة منجدة، وكان إلى جانب ذلك فحلاً في الفصيح والملحون، يذكرك بالمعري في لزومياته، وأبي الطيب في حكمه وأمثاله.

أما أسلوبه في الكتابة، فهو جاحظ عصره، وبديع زمانه، مما جعله بحق، معجزة من معجزات الثقافة العربية الإسلامية في القرن العشرين.

ونماذجه في أسلوبه البليغ الأديب في مجالات مختلفة ؛ تؤكد تمكّنه من أسرار البيان العربي، وبخاصة في مجال التشبيه الذي هو أخصب المجالات للتعبير عما في النفوس والعقول، فقد كان عمدته في تفصيل المجمل وتقييد العام وتبسيط المركب، وتجسيم المجرد، فإذا المعنى أمام القارئ أو السامع شيء قائم أمامه، يُرى أمامه بالعين، ويلمس بالأيدي.

انظر كيف يصور للناس إيمانه العميق بأن ما انتزعه الاستعمار بالقوة لا يمكن أن يسترد منه إلا بالقوة، فهيهات هيهات أن يغير الاستعمار طبيعته ويتنازل عن حق من حقوقه إذا لم يغير هذا الشعب نفسُه طبيعة الرضوخ والاستكانة، وهو ما ركزت عليه جمعية العلماء في برنامجها الإصلاحي الشامل للنهوض بالأمة، قال رحمه الله: وقد نجحت الجمعية إلى حد بعيد في إفهام الأمة هذه المعاني الاجتماعية وتوجيهها إلى مجاراة السابقين، وتهيئتها لأن تكون أمة عزيزة الجانب، مرعية الحقوق، ثابتة الكيان، محفوظة الكرامة، صالحة للحياة، مساوية للأحياء، وفي إعلامها أن بغي القوي على الضعيف، قد طمس معالم الحق بينهما، وردَّهما إلى نوع من الحيوانية، كالذي بين الذئب والخروف، حتى أصبحت الاستطالة في الأقوياء طبيعة، والاستكانة في الضعفاء طبيعة، وإن طبيعة الأولين لا تتبدل إلا بعد أن تبدل طبيعة الاخرين، وإن الحقوق التي أخذت اغتصاباً لا تسترجع إلا غلابا.

وانظر إليه، كيف يؤكد هذه الحقيقة، ويجسد هذا المعنى بتشبيه رائع في بساطته، عميق الدلالة في واقعيته: ليس من سداد الرأي أن يضيع الضعيف قوته في لوم الأقوياء، وليس من المجدي أن يدخل معه في جدل.

إن من تمام معنى اللوم أن يتسبب في توبة، أو يجر إلى إنابة، ونحن نعلم أن القوم لا يتوبون ولا يذكرون، فالواجب أن نلوم أنفسنا على التقصير ونقرعها عن الانقياد لاراء هؤلاء القوم ولإرشادهم، وأما لومنا إياهم فهو لوم الخروف للذئب، وأما طمعنا في توبتهم فهو طمع الخروف في توبة الذئب، فإن أردتم أن تروا المثل الخارق من توبة الذئب، فقلموا أظافره، واهتموا أنيابه.

واستمع إليه في إرهاصاته المبكرة بالثورة على المستعمر وهو يصور الرفض والسخط الكامنين في نفوس أبناء الجزائر، في إحدى مناجاته لوطنه الحبيب، مؤكداً عزمهم الشديد على الثورة لاسترجاع الحق المغصوب، بأسلوب عربي مبين، اعتمد فيه السجع من غير تكلف، فجاء مزمجراً زمجرة الشعب المهان، قوياً قوة الإيمان بانتصار الحق، ولو طال الزمان.

سلام عليك يوم لقيت من عقبة وصحبه براً، فكنت شامخاً مشمخراً، ويوم لقيت من بيجو وحزبه شراً، فسلمت مضطراً، وأمسيت عابساً مكفهراً، وللانتقام مسراً، وسلام عليك يوم تصبح حراً، متهللاً مفتراً، معتزاً بالله لا مغتراً.

أ ـ أسس الكتابة الأدبية الراقية لدى الإبراهيمي:

تتمثل أسس الكتابة الأدبية للإبراهيمي في أمور منها:

ـ رُقي الألفاظ والمعاني والأساليب، ولا يتأتَّى هذا الرُّقي في نسيج الكتابة الأدبية للكاتب من الكتاب، حتى يكون ألمَّ على محفوظ غزير من النصوص الأدبية راقٍ إذ لا يعقل أن ينبُغ كاتب كبير وهو لا يحفظ نصوصاً أدبية كبيرة، وجمَّاع الشأن في المسألة هو ما يطلق عليه الشيخ «معرِض العربية الراقية» .

وحرص الشيخ على أن ترقى البصائر بقرائها إلى تذوق اللغة العربية وأدبها الجميل، ولذلك حدَّد مذهب هذه الجريدة العجيبة في الكتابة.. فلينظر الناظر أين كنا بالأمس، من شأن العربية الإعلامية؟ وأين صرنا اليوم؟ والإبراهيمي بتحديده مستوى الكتابة الراقية، حدَّد تلقائياً، بالمقابل، مستوى الكتابة الدّنيا، وهي كما يقول: ما ينحط عن تلك المنزلة، ولا يصل إلى درجة الإسفاف، وبين الطرفين أوساط ورُتب تعلو وتنزل، وهي مُضطربُ واسع يتقلب فيه كتَّابُنا: من سابق إلى الغاية مستشرق لبلوغها، ومقصر عن ذلك.

ـ وقد تمثَّل الإبراهيمي اللغة معرضاً قائماً في سُوق أنيقة تُعرض فيها كرائم الألفاظ، فحدَّد مواصفات هذه السُّوق الأنيقة التي ليست كأيِّ شيء من الأسواق، تُعرض فيها أي بضاعة من البضائع المُزجاة، بل هي سوق تُجلب إليها كرائم ألفاظ العربية المؤتنفة، وتُساق إليها عقائل المفردات المؤتلفة.

ـ نجد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي يصطنع مصطلحين اثنين في هذا المقام وهما: المأنوس والغريب، فأمَّا الغريب فهو معروف لدى الناس، وأما المأنوس فمصطلح من مصطلحات الشيخ، فاللفظ المأنوس هو الذي يستأنس له القرَّاء أو المتلقون، فتقبله أذواقُهم، ولا تنبو عنه أسماعهم، وذلك على الرغم من أنه كان من أصله غريباً حوشِيّاً، لأن الاستعمال الكثير لمثل هذه الألفاظ في تمثل الشيخ، هو الذي يصيِّرها مأنوسة مألوفة لدى المتلقين.

وبحكم هذه المبادأئ التي وضعها الإبراهيمي للغة الكتابة العالية المستوى، التي كان يمكن أن تُقبل للنشر في جريدة البصائر، فقد يضطر إلى إهمال كل الكتابات الرديئة التي كانت تنثال عليه من الكتَّاب، وعن ذلك يقول: ولكنَّ بعض الكتاب، هداهم الله رشدهم، بالغوا قبل أن يبلُغوا، فهم يوافوننا بمقالات دون الطرف الأدنى، فنضطر إلى إهمالها اضطراراً، فيلوذون بحق (التشجيع)... وليفهموا أن الاعتماد على التشجيع مُعْطش ومُجيع.

وبفضل هذه الصرامة في اشترط المستوى اللغوي العالي أو دون ذلك على أن لا يُسفَّ إلى الدَّرك الأسفل، أصبحت جريدة البصائر مدرسة أدبية مثار إعجاب المشارقة والمغاربة جميعاً، فكان أدباء ومثقفون منهم يحفظون نصوصاً من مقالات الإبراهيمي، فيستظهرونها استظهاراً.

ب ـ النزعة الخطابية:

إن طغيان الانفعال ـ الذي هو انعكاس للصدق ـ يدفع الإبراهيمي أحياناً إلى استخدام أدوات الخطابة حتى وهو يكتب مقالة أو يلقي محاضرة، ومن ثم يلحظ أنَّ بعض تلك المقالات تحوَّلت فعلاً إلى خطب حماسية لاهبة يحشد لها الكاتب كل الأدوات البلاغية المجسِّدة لهذه النزعة، وقد يتجلَّى ذلك في مواقف تستدعي الحزم والصرامة، وتتطلب الحسم والبتر، كما جاء ذلك في مقالاته عن العرب وفلسطين، أو في مقالاته عن دور الأحزاب المتناطحة في جزائر ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن هذا المقال الأخير نقتبس ما يلي: يا إخواننا!. إنكم أحرجتمونا بأعمالكم وأقوالكم وأحوالكم، فأخرجتمونا من مقام التلطف في النصيحة إلى مقام الإيجاع في التنديد، وأردتم أن تثلموا سيفاً من سيوف الحق، فلا تلوموه إذا خشن متنه والم جرحه، فتجرَّعوا هذه النصائح على مرارتها، فلسنا لمكاننا في الدين أقل من أن ننصح، ولا أنتم ـ بمكانتكم في أنفسكم ـ أجل من أن تنتصحوا.

إن العبارات في النص السابق بنيت كلها على الإثبات والنفي، والأمر والنهي، وافتتحت بأداة النداء، دخلتها أدوات التوكيد والقسم، وهي كلُّها أدوات بلاغية تخدم النزعة الخطابية على النحو الذي بيّـنَّـاه سابقاً.

وقد يدفعه الحرص على تأكيد المعنى وجعله قائماً في النفوس، فيصوغه صياغة تساويه تأكيداً وقوة، فيكرِّر استخدام أداة التأكيد مرَّات عديدة، حتى ولو جاءت على رأس كل جملة من المقطع:

يا هؤلاء!. إن الاستعمار شيطان، وإنَّ الشيطان لكم عدو، فاتخذوه عدوًّا، وإن الاستعمار شرٌّ، ومحال أن يأتي الشر بالخير، ومحال أن يجنى من الشوك العنب، إن فرنسا نبيَّة في الاستعمار، وإنها ترى أنه شرع لا ينسخ وعقد لا يفسخ، فدعوها وشرعها لله وسنن الله، وللزمان وتصاريف الزمان.

على أن الانفعال لا يدفع صاحبه إلى الغضب والثورة دائماً، بل قد يدفعه إلى الحنين والأسيان إلى نغمة مشجية حزينة تكاد النفس تذهب معها حسرات، ولا إخال قارئاً يقرأ مقطوعته الرائعة التي يصف فيها حنينه وشوقه إلى الجزائر وهو بديار الغربة بعيداً، ثمَّ لا يتعاطف مع الإبراهيمي تأثراً وانفعالاً: قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من لم تغيبي قط عن باله؟

وهل طاف بك طائف السلوّ، وشغلك مانع الجمع وموجب الخلوّ عن مشغول بهواك، عن سواك؟ إنَّه يعتقد أنَّ في كل جزيرة قطعة من الحسن، وفيك الحسن جميعه، لذلك كُنَّ مفردات وكنت جمعاً، فإذا قالوا: «الجزائر الخالدات» رجعنا فيك إلى توحيد الصفة، وقلنا: «الجزائر الخالدة»، وليس بمستنكر أن تجمع الجزائر كلها في واحدة.

ومن يتأمل مقاله هذا الذي يناجي فيه الجزائر، وهو بعيد في ديار الغربة، يدرك أن الشاعرية قد تتحرَّك في قطعة من النثر الفني وتبلغ من النفس ما تبلغه بعض الأبيات الموزونة المقفاه. إن تلك المناجاة تعبر بصدق عن نفسية الإبراهيمي الذي خُلق شاعراً رقيق الإحساس، كما يقول ذلك عن نفسه: وأشهد أنِّي خلقت رقيق الإحساس، سليم دواعي الصدر، سريع الاستجابة إلى التسامح والإغضاء، رحيماً بالبائسين، شفيقاً عليهم، مسعداً لهم بما أملك من لسان ثر، وجاه نزر.

إن الأديب المبدع لا يأخذ ألفاظه من الكتب وإنما يستمدُّها من نفسه، والكاتب يبدع ألفاظه كالوتر لا تحمل معنى، وإنَّما تحمل معاني، ولا تخرج معانيها من ذاتها إلا إذا وفق الأديب في توقيع انفعالاته عليها.

إن أجلّ ما يلفت النظر في كتابات الشيخ الإبراهيمي هو جرأته النادرة على مناقشة كل ما يراه صالحاً للمناقشة، مبدياً رأيه في كل ما يمكن إبداء الرأي فيه.

وقف في مهرجان أحمد شوقي في أكتوبر 1958م أمام الأدباء العرب ليقول رأيه الصريح في شعر شوقي، لا تثنيه سمعة شوقي وصداه عن قول كلمة الحق، التي رأى واجبه الوطني يملي عليه قولها، ولم تشغله كلمة الحق هذه عن إشارة بمكانة شوقي وفضله على الإسلام والعربية، يقول:

إنَّ الجزائر الفتية مدينة بجميع فروع نهضتها، بل في أصول ثورتها لشوقي، فكم حدونا الشباب بشعره المطرب القوي، ووجَّهنا ذلك الشعر إلى مكامن الإحساس في نفوسهم، فكان ذلك أحد الأسباب في ثورته الخالدة التي أقضت مضاجع الفرنسيين، وأتت بخوارق العادات من الشعب الجزائري... ومع تأثر الجزائر الشديد بشعر شوقي وعقيدتها التي لا تتخلخل في شاعريته، ومع اعترافها بأنه أوَّل من هزَّ هذا الشرق العربي ببدائعه واياته ؛ فإن أدباء الجزائر، ما زالوا يعتبون عليه، بل ما زالوا ينقمون عليه مدحه لفرنسا وافتتانه بحضارتها المزيَّفة، وتخطِّيه الأصول التاريخية التي لا تعترف لفرنسا ببعض ما ينوء به شوقي من فضائلها فهو يقول:

دم الثوار تعرفه فرنسا

وتعرف أنه نورٌ وحق

جرى في أرضها فيه حياة

كمنهلِّ السماء وفيه رزق

وحُرِّرت الشعوب على قناها

فكيف على قناها تُسْتَرقُّ

سامحك الله يا شوقي!. َأي شعب تحرَّر على قنا فرنسا؟ فإن كان بعض ذلك فهو من باب الربا الفاحش تأخذ فيه فرنسا أكثر ممَّا تعطي، وليس خالصاً لوجه الحرية والتحرير.

يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي:

الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى

alsallabi.com/uploads/file/doc/kitab.PDF

الجزء الثاني: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس

alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC135.pdf

الجزء الثالث: كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي من الحرب العالمية الثانية إلى الاستقلال وسيرة الإمام محمد البشير الإبراهيمي

alsallabi.com/uploads/file/doc/BookC136(1).pdf

كما يمكنكم الإطلاع على كتب ومقالات الدكتور علي محمد الصلابي من خلال الموقع التالي: