الحلقة الأولى من كتاب كفاح الشعب الجزائري

بعنوان:

(أحوال الأندلس والشمال الإفريقي بعد سقوط دولة الموحدين)

الحلقة: الأولى

بقلم الدكتور علي محمد الصلابي

صفر 1442 ه/ سبتمبر 2020

بعد سقوط دولة الموحدين في عام (668هـ/1269م) مرت بلاد الأندلس بمرحلة طويلة امتدت قرنين، ثم بعد ذلك سقط آخر معاقلها في يد النصارى الإسبان في عام (897هـ)، ويظهر جهاد بني الأحمر وزعامتهم القوية لغرناطة بعد سقوط الموحدين، وهذه المرحلة من تاريخ الأندلس الإسلامي غنية بالعبر والعظات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتظهر سنن الله في سقوط الدول واضحة المعالم، وكذلك الاثار المترتبة على الابتعاد عن منهج الله تعالى.

أما الشمال الإفريقي بعد سقوط الموحدين، فانقسم إلى دول، لا تجاوز الواحدة منها في أحيان إطار المدينة، ولا تجاوز في أحيان أخرى إطار القبيلة، واتسمت تلك الفترة التاريخية بالتداخل والتعقيد والغموض، واشتدت النزاعات الداخلية، وتتابعت الهجمات الخارجية، وظهرت فتن تجعل الحليم حيران من كثرتها وتشابهها، ومرت المنطقة بعملية مخاض طويلة، لأن دولة الموحدين نفسها مرت بمرحلة سقوط طويلة، وخرج من ذلك المخاض الطويل دول من أهمها: دولة بني حفص في إفريقيا، ودولة بني زيان في المغرب الأوسط، ودولة بني مرين ثم بني وطاس في المغرب الأقصى.

أولاً: أسباب سقوط دولة الموحدين:

ذكر المؤرخون أسباب وعوامل سقوط دولة الموحدين ومن أهمها:

ـ ظلمهم الفظيع للمرابطين وسفكهم للدماء واعتداؤهم على الأموال وسبيهم للنساء بدون وجه حق، لقد تعامل الموحدون مع المرابطين على نحو ظالم، مستخدمين كل وسائل العنف مع خصومهم، ولذلك كفروهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم وسبوا نساءهم، فأفنوا أعداداً كبيرة من المغاربة، ولأسباب تبدو أحيانا واهية أو ليس لها ما يبررها، فمضت فيهم سنة الله في الظلم والظالمين، والغالب أن الظالم حسب سنة الله في الظلم والظالمين ؛ يعاقب في الدنيا على ظلمه للغير، ومن العادة أن المظلوم يدعو عادة على ظالمه لينتقم الله منه في الدنيا؛ ليشفي ما في صدره من غيظ على ظالمه، وحيث إن دعوة المظلوم مستجابة، لقوله (ص) لمعاذ بن جبل حين بعثه رسول الله (ص) إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

ومن سنته تعالى في الظلم والظالمين أنهم لا يفلحون ولا يفوزون في الدنيا، وأن مالهم إلى الخسران والهلاك، كما أن الأمة الظالمة لها أجل محدود.

إن الظلم في الدولة كالمرض في الإنسان، يعجل في موته بعد أن يقضي المدة المقدرة له وهو مريض، وبانتهاء هذه المدة يحين أجل موته، فكذلك الظلم في الأمة والدولة، يعجل في هلاكها بما يحدثه فيها من اثار مدمرة، تؤدي إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها الله هي الأجل المقدر لها، أي الذي قدره الله لها بموجب سننه العامة التي وضعها لأجل الأمم بناء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل، أو من عوامل الهلاك كالظلم التي يظهر أثرها وهو هلاكها بعد مضي مدة محددة يعلمها الله.

قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ *} [الأعراف :34].

قال الألوسي في تفسيره لهذه الآية: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ} [الأعراف :34].

أي لكل أمة من الأمم الهالكة أجل أي وقت معين مضروب لاستئصالهم.

ولكن هلاك الأمم وإن كان شيئاً مؤكداً ولكن وقت حلوله مجهول لنا، أي إننا نعلم يقيناً أن الأمة الظالمة تهلك حتماً بسبب ظلمها حسب سنة الله تعالى في الظلم والظالمين، ولكننا لا نعرف وقت هلاكها بالضبط، فلا يمكن لأحد أن يحدد بالأيام ولا بالسنين، وهو محدد عند الله تعالى.

إن سنة الله مطردة في هلاك الأمم الظالمة، قال تعالى: َ {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ *وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ *وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ *} [هود :100 ـ 102].

إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما بينهم، فهذه الدولة مع كفرها تبقى، إذ ليس من سنته تعالى إهلاك الدولة بكفرها فقط، ولكن إذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينهم.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ *} [هود :117].

قال الإمام الرازي في تفسيره: إن المراد من الظلم في هذه الآية: الشرك، والمعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم، يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح وعدم الفساد.

وفي تفسير القرطبي قوله تعالى: {بِظُلْمٍ} أي بشرك وكفر. { وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ } [هود :117] أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق. ومعنى الآية: إن الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط.

إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها من خلاق أي في الاخرة ـ وإن لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.

إن دولة الموحدين قامت على أساس دموي في إرساء دعائمها، ولذلك أسرف ابن تومرت في سفك الدماء وهتك الأعراض ومصادرة الأموال، وسار خليفته عبد المؤمن على منواله وكذلك كثير من زعماء الموحدين، فجرت فيهم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل، فانتقم من الظالمين وجعل بأسهم فيما بينهم ؛ حتى أفضى أمر الدولة إلى الزوال.

أ ـ ثورة بني غانية وهم من بقايا المرابطين: حيث قامت هذه الثورة على أسس فكرية وعقدية ناهضت الأصول العقدية والأسس الفكرية التي قامت عليها دولة الموحدين، والتزمت بأصول منهج أهل السنة والجماعة، وأعلنت انتمائها وولاءها للخلافة العباسية السنّية، ورفعت شعاراتها، وحاربت بكل ما تملك نفوذ الموحدين وظلمهم الوخيم، واستمرت لمدة خمسة عقود متتالية ؛ كانت تلك الحروب الطاحنة من الأسباب المباشرة في ضعف دولة الموحدين ومن ثم سقوطها.

ب ـ ثورات الأعراب المتتالية: حيث إن قبائل بني سليم وبني هلال التي سكنت إفريقيا والمغرب الأوسط، وبعد ذلك المغرب الأقصى ؛ لا تنظر إلا لمصالحها، فأحياناً تتخالف مع بني غانية ومع قراقوش للتقوي ضد الموحدين، وأحياناً تخضع لدولة الموحدين. ثم دخلت في الصراع الداخلي بين أعداء الموحدين، فكانت من الأسباب التي فجرت الثورات الداخلية والتي ساهمت في الإفساد ودمار دولة الموحدين. لقد قدم الأعراب البدو إلى المغرب الأقصى أيام المنصور الموحدي عام (584هـ)، ومنذ وفاة المستنصر سنة (620هـ) أصبحوا يتدخلون في شؤون الدولة ويرهقونها بطلباتهم، ويعملون بدورهم على عزل وتولية بعض ملوك الموحدين، ومن هؤلاء الأعراب: بنو معقل، وبنو جابر ؛ ولهؤلاء دور هام في تعريب قسم من سكان المغرب على سواحل الأطلسي، بمصاهرتهم للبربر، وبالاحتكاك بهم.

ج ـ ثورات الأندلس ضد الموحدين: ومن أشهر هذه الثورات: ثورة محمد ابن مردنيش الذي لم يتم القضاء عليها إلا بعد ربع قرن من تحالفه مع النصارى، ولم يبال ابن مردنيش أن يتحالف مع النصارى من أجل القضاء على نفوذ الموحدين في الأندلس، ولقد كلفت هذه الثورة دولة الموحدين الأموال الكثيرة، وقتل في تلك المعارك خيرة رجالهم. وثورة ابن هود، وعامل بلنسية الذي التجأ إلى ملك ليون.

وتقاعس الأندلسيون عن نصرة الموحدين لأول فرصة واتتهم، عندما أهانهم الوزير ابن جامع خلال معركة العقاب.

د ـ النزاع على الخلافة بين الموحدين ولم يستطيعوا أن يضعوا نظاماً ثابتاً لتولي الخلافة عندهم:

وكان لهذا النزاع اثار وخيمة على الدولة ومصيرها، فمنذ وفاة المستنصر أصبح من المعتاد أن يكون على رأس الدولة أكثر من خليفة، فاضطر كل منهم أن يستنجد بعناصر من قبائل الموحدين والعرب المهاجرين، وأصحاب المصالح من حكام الولايات المستبدين، بل وبأعدائهم من النصارى. فوجدت مراكز القوى في النزاع فرصة سانحة لبسط نفوذها وتولية من تشاء وعزل من تريد، فسقطت هيبة الخلافة مما ساعد على اضمحلالها وزوالها، ونستطيع أن نحدد اثار طريقة اختيار الخليفة وما أعقبها من نزاع على السلطة على كيان الدولة في ثلاثة مظاهر: تعدد الخلفاء في وقت واحد، والاستعانة بالنصارى، وتوالية حكام ضعاف.

ـ ولما تولى الخلافة عبد الواحد بعد وفاة يوسف المستنصر خالف عليه بعد شهرين ابن أخيه العادل بن المنصور بمرسية، وحسم الأمر بخلع عبد الواحد، ثم قتله والإجماع على خلافة العادل. وبعد قليل خرج على العادل واليه على قرطبة في (623هـ/1226م) السيد أبو محمد عبد الله العباسي، وبمقتل العادل بايع الموحدون المأمون بن المنصور، فلما خشي الأشياخ قوة شخصيته بايعوا يحيى بن الناصر، وظل كل منهما مدعياً للأمر، عاملاً على إحراز النصر على منافسه طوال خلافة المأمون ومايقرب من الأربعة أعوام من خلافة الرشيد (شوال 624هـ 633هـ / 1226 ـ 1227م)، وفي عام (629هـ/1231م) ظهر إلى جانبهم خليفة ثالث لما ادعى السيد أبو موسى بن المنصور في سبتة بالأمر وتسمى بالمؤيد، فلما حصره المأمون فر إلى ابن هود في الأندلس، ولاريب في أن هذا النزاع أفقد الخلافة هيبتها، فأهملت الإدارة وانتشرت الفتن، وقلت المجابي، واستبد الولاة في دويلاتهم عندما اندلعت نار الحروب الضارية بين بني عبد المؤمن.

ه ـ التحالف مع النصارى: دخل زعماء الموحدين من البيت الحاكم في تحالفات مع النصارى، من أجل تحقيق كل فريق النصر على خصومه، فأبو محمد عبد الله البياسي يستعين بالنصارى، والمأمون لما نكث أهل مراكش بيعته وهو بالأندلس استنصر ملك قشتالة، الذي اشترط عليه عشرة حصون يختارها، وأن يبني كنيسة للروم بمراكش مقابل عدد من الفرسان الروم، فهكذا دفع الصراع أمراء الموحدين إلى التنازل عن أراضي الدولة في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة.

ـ إن النزاع بين أمراء البيت الحاكم في دولة الموحدين جعل المتنفذين من أشياخ الموحدين أو الإداريين أو القواد العسكريين يتدخلون في اختيار الحكام منذ وفاة المستنصر، ولما كانت الخلافة قد استقرت في بني عبد المؤمن فقد عمدوا لتولية حكام ضعفاء صغار السن، أو مقعدي الشيوخ، أو باحثين عن ملذاتهم.

إن ضعف الخلفاء يسَّر طريق مجموعات متعددة للسيطرة والتسلط على مقدرات الدولة، والتحكم في سياستها وتوجيهها، وكان لأشياخ الموحدين أثر بالغ في ذلك من دون سائر المجموعات الأخرى إدارية أم قبلية أم عسكرية.

ومنذ وفاة الناصر استبد هؤلاء الأشياخ بالأمور، فرفعوا للخلافة من شاؤوا، وخلعوا من كرهوا، وقتلوا من أرادوا، وصار أمرهم كالأتراك مع بني العباس.

إن أشياخ الموحدين الذين احتلوا المراكز الأساسية في الدولة أصبحت لهم مكاسب لن يتخلوا عنها، فكانوا دائماً يبسطون نفوذهم لكي لا يفلت زمام الحكم من أيديهم، ولهذا استبدوا، ولما كانت مصالحهم متقاربة فقد أغرقوا الدولة في فتن وثورات لم تهدأ.

إن هذا الخلاف الشديد، والنزاع الذي استحكم بين أبناء عبد المؤمن، وظهور الخلفاء الضعفاء، وتحكم أشياخ الموحدين في العاصمة، ونشوب الفتن فيها، جعل ولاة الأقاليم يستبدون بولاياتهم، وانفصل بعضهم نهائياً عن مراكش، لقد رافق الضعفَ السياسي المتمثل في الخلفاء وأشياخ الموحدين والولاة ضعفٌ إدراي ظهر في تحكم الولاة والوزراء.

لقد كانت الإدارة الموحدية في عصر ازدهار الدولة تمتاز بدقة الجهاز الإداري، وحسن ضبطه، ومتابعة الخلفاء وإشرافهم بأنفسهم، وكان عمل الوزراء والولاة هو التنفيذ والتبليغ، ومن ظهرت منه بوادر الاستبداد والتهاون نكب بلا رحمة.

و ـ الانهيار العسكري الذي أصاب دولة الموحدين، وتغير أهداف الجيش الموحدي:

لاشك أن النزاع السياسي وضعف الهيكل الإداري للدولة تركا أثراً بالغاً في التنظيم العسكري للدولة، ولقد كانت قوات الموحدين العسكرية على مستوى رفيع من التعبئة المعنوية والاستعداد المادي، ولذلك حققوا انتصارات هائلة على خصومهم، وحفظوا دولتهم من الطامعين في إسقاطها، إلا أن جيش الموحدين في زمن السلطان الناصر فقد قدرته على الضبط والربط وعلى وضع الخطط الحربية وضعاً صحيحاً وتنفيذاً أكيداً.

وظهر ذلك العجز القيادي والقدرة القتالية في معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون، وتأثرت معنوياتهم القتالية، ولم يستطيعوا بعد تلك الكسرة العنيفة في موقعة العقاب أن يعدوا جيشاً قادراً على تحقيق انتصارات، بل تابع جيش الموحدين مسيرته الهابطة، فتكرس انحلاله وتفككه في الهزائم المتكررة أمام النصارى في الأندلس، وأمام بني مرين في المغرب الأقصى.

لقد ساهم في ضعف وانحلال الجيش، ضعفُ مبادئ الموحدين في نفوس الجند ؛ الذي أصبح همهم الأوحد الغنائم وجمعها، لا القتال في سبيل المعتقد والمبدأ والفكرة.

ولقد تبدل هدف القادة في استعمال الجيش، فبدلاً من ردع الثوار المحاربين، وجهاد الأعداء الكافرين، تحول إلى اتخاذ الجيش أداة سياسية للاستعلاء وفرض النفوذ لحساب أشخاصهم، أو لحساب غيرهم، ولذلك فتحت أبواب الانضمام للجيش من المرتزقة من عرب وعجم.

لقد كان إدخال العربان في الجيش الموحدي كافياً للقضاء على أهدافه ونظامه إذ لا همَّ لهم سوى السلب والتسلط من مراكز القوة، فقد وجد هؤلاء العربان سوقاً رائجة وتجارة رابحة، ففي كل فتنة تنشب وكل حرب تندلع كان لهم دور بارز يشايعون هذا أو ذاك، متوخين مصلحتهم المادية، ولا يتورعون عن بيع قائدهم، مقابل جُعْل من المال فينهزمون ساعة الصدام الحاسمة.

ز ـ الترف والانغماس في الشهوات الذي وقع فيه خلفاء الموحدين المتأخرون وانهماكهم في ملذاتهم غير مهتمين بشؤون الدولة والحكم ؛ ففقدت الدولة سهر الحكام الأُول وتدقيقهم في أمور الحكم، وإشرافهم على كل أمر جلَّ أو صغر، فالناصر منذ هزيمة العقاب احتجب وانهمك في الملذات حتى وافاه حينه، ويوسف المستنصر لم يخرج من حضرته طوال أيام خلافته، وكان مولعاً بانتجاع البقر والخيل في رياضته، وتوفي من طعنة بقرة شرود، والمرتضى كان ميَّالاً للدعة والمسالمة، ومولعاً بالسماع ليلاً ونهاراً وكذلك المقربون منهم.

وهكذا أصبح هؤلاء المترفون لايهتمون إلا بملاذ الدنيا وشهواتها، وجمع المال لذلك، ولا ينتهون عنها ؛ لأن انشغالهم واهتمامهم بما يجلب لهم الملذات فقط، ولو كان ذلك على حساب الاخرة ونعيمها، قال تعالى: {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ *} [هود :116].

وقوله تعالى: {وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ *}.

أراد بالذين ظلموا: تاركي النهي، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما اهتموا بالتنعم والترف والانغماس في الشهوات، والتطلع إلى الزعامة، والحفاظ عليها، والسعي لها، وطلب أسباب العيش الهنيء.

وقد مضت سنة الله في المترفين الذين أبطرتهم النعمة وابتعدوا عن شرع الله تعالى بالهلاك والعذاب قال تعالى: َ {وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ *فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ *لاَ تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ *} [الأنبياء :11 ـ 13].

ومن سنة الله تعالى جعل هلاك الأمة بفسق مترفيها قال تعالى: َ {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا *} [الإسراء :16].

وجاء في تفسيرها: وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها أي متنعميها وجباريها وملوكها ففسقوا فيها فحق عليها القول فأهلكناها. وإنما خص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع، لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال، وما وقع من سواهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم، فكان توجه الأمر إليهم اكد.

ح ـ تقلص أراضي الدولة في إفريقيا والمغرب والأندلس، فنتيجة لضعف السلطة المركزية، وتناحر عناصرها؛ اغتنمت المراكز البعيدة الفرصة وانفصلت. فخرجت الأندلس عن طاعة الموحدين، وتبعتها إفريقيا، وتقلص نفوذ الموحدين بالمغرب الأقصى نفسه حتى سقطت عاصمتهم في يد المرينيين. ففي فترة الانحلال ازداد ضغط الممالك المسيحية على الأراضي الأندلسية، أرغون من الشرق، وقشتالة من الشمال، والبرتغال من الغرب، وظهر في شرق الأندلس أبو عبد الله محمد بن هود في (رجب 625هـ/1228م) في مرسية، وحكم تحت شعار العباسيين، وسيطر ابن هود على معظم الأندلس، وخلع أهل الأندلس طاعة الموحدين، وقتلوهم في كل بلد منها، وأجلوهم واستأصلوهم إلا من ستره الله منهم، وأخفاه في ذلك الوقت عنهم.

ودخلت الأندلس في دور طوائف ثالث فقام (626هـ/1229م) زيان بن مردنيش، وفي سنة (630هـ/1233م) ثار محمد بن يوسف بن الأحمر بأرجونة، ونازع ابن هود على زعامة الأندلس، فما جاء عام (636هـ/1239م إلا وسيطر على غرب الأندلس.

زالت هيبة الموحدين من نفوس الأندلسيين، وتحولوا شطر تونس، حيث القوة الموحدية الجديدة بقيادة الحفصيين، واضطرت الأندلس لمجابهة النصارى منفردة فابتلعوها ماعدا دولة بني نصر في غرناطة، وسقطت حواضر الأندلس، واحدة تلو الأخرى، فسقطت قرطبة عام (633هـ/1236م)، وبلنسية في عام (636هـ/1239)، ومرسية (644هـ/1246م)، وإشبيلية (646هـ/1230م)، وقد ساعد على قيام دولة الحفصيين بها بُعْدها عن العاصمة، ثم إن الصراع والثورات والفتن جعلت أهل المدن يتشوقون للاستقرار والأمن، فوجدوه مع الحفصيين، وخاصة أن لهم سابقة وفضلاً في الدعوة، وبناء الدولة الموحدية بالمغرب، وواتتهم الفرصة لما تنكر المأمون للدعوة المهدية وأزال رسومها، فجاء أبو زكريا بن أبي محمد عبد الواحد الحفصي إلى تونس وسيطر عليها، واستقل بها، و اتبع نظم الموحدين، وكتب للجهات بطلب البيعات.

وفي الوقت نفسه انفصلت فيه الأندلس وإفريقيا، وبدأت أحوال الخلفاء في المغرب تضطرب والولايات تستقل.

فسيطرت قبائل بني مرين على بوادي المغرب، وانفصل بنو عبد الواد في تلمسان، واستقل الحفصيون في تونس وطرابلس، فهذه الانقسامات ساهمت في إضعاف الدولة الموحدية.

ط ـ فتور مبادىء ابن تومرت في نفوس الموحدين، بل هناك من زعماء الموحدين من أعلن البراءة منها:

كانت فكرة الموحدين قىء مة على العقىء د، ومرتكزه على المهدية الهادفة للتجديد، وهي سر حيوية التنظيم الدقيق في أجهزة حزب الموحدين، والذين توصلوا من خلاله إلى الدولة، فأنتج هذا الإيمان طاعة عمياء يسرت تنظيم الحزب فالجيش ثم الإدارة، يصف لنا المراكشي نوعية تلك الطاعة فيقول: ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر وفتنتهم به تشتد، وتعظيمهم له يتأكد، إلى أن بالغوا في ذلك ولو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء.

ولم يكن لهم من هدف في بداية أمرهم سوى تحقيق فكرتهم في واقع الحياة ونشرها في العالمين.

ولما نجح عبد المؤمن في الانتقال بالدعوة من الثورة إلى نظام الدولة رافق ذلك تبدل في مفهومه الأساسي، فنقل الدولة من دولة الفكر إلى دولة الوراثة، فكان انحرافاً في المبادىء التي قامت عليها فكرة الموحدين، لأن دولة الفكرة والمبادىء تقدم على مؤسساتها من يؤمن بالفكرة والمنهج والمبادىء التي قامت عليها، ويلتزمها ويبعد من يحيد عنها.

ولكن دولة الوراثة لا تنظر إلا في تقديم من يثبّت أقدامها، ولهذا استقدم عبد المؤمن قبيلة كومية متقوياً بهم، وولاهم المناصب في الدولة، وأصبحوا متقدمين على كثير من الموحدين، ولم تكن كومية مؤمنة بأفكار الدولة الأساسية بل خاضعة لسيادة الدولة، ولهذا فإن كثيراً ممن قدم منهم كان يسعى لمصلحة نفسه، غير مهتم بأفكار يؤمن بها، ومع تقادم الزمن ضعفت الفكرة في النفوس، وذبل الإيمان في القلوب، فدب النزاع على المصالح الخاصة، كما يصور ذلك خير تصوير النزاع على العرش واستبداد مراكز القوة المختلفة في الدولة.

ويبدو أن الخلفاء أنفسهم فقدوا الإيمان بالفكرة ؛ فالمنصور يصرح بذلك لخاصته، والمأمون يمحو اثارها ويزيل رسومها، ويبدو أن هذا التحول قد بدأ في أيام عبد المؤمن، ومع مرور الأيام حدث انفصام بين الفكرة والدولة، فتجسد ذلك عملياً في خلافة المستنصر، وقام على مرتكز نظري في عهد المأمون، ولا ريب أن الفكر إن لم يداوم أصحابه عليه يتحجر ويغدو افة عليهم.

كما لا يخفى انحراف الفكر التومرتي ؛ الذي فرض على الناس بالسيف والقوة، مع كونه يتنافى مع الإسلام الصافي، والعقيدة الصحيحة، والتصور السليم، فجعلت الناس تنسلُّ من المنظومة التومرتية التي أسست عليها دولة الموحدين في بداية أمرها، محاولين البحث عن المنهج الصحيح الذي ينسجم مع الفطرة والفهم السليم للإسلام.

هذه بعض الأسباب التي ساهمت في سقوط دولة الموحدين.

• خلفاء الموحدين:

ـ عبد المؤمن بن علي (524 ـ 558هـ/1120 ـ 1163م).

ـ أبو يعقوب يوسف (558 ـ 580هـ/1163 ـ 1184م).

ـ أبو يوسف يعقوب المنصور (580 ـ 595هـ/1184 ـ 1199م).

ـ أبو محمد عبد الله الناصر (595 ـ 610هـ/1199 ـ 1213م).

ـ أبو يعقوب يوسف المستنصر (611 ـ 620هـ/1213 ـ 1224م).

ـ عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (620 ـ 621هـ/1224م).

ـ أبو عبد الله بن يعقوب المنصور «العادل» (621 ـ 624هـ/1224 ـ 1227م).

ـ يحيى بن الناصر (624 ـ 627هـ/1227 ـ 1230م).

ـ المأمون بن المنصور (627 ـ 630هـ/1230 ـ 1232م).

ـ الرشيد بن المأمون بن المنصور (630 ـ 640هـ/1232 ـ 1242م).

ـ السعيد علي أبو الحسن ( 640 ـ 646هـ/1242 ـ 1248م).

ـ أبو حفص عمر المرتضى (646 ـ 665هـ/1248 ـ 1266م).

ـ أبو دبوس الواثق بالله (665 ـ 668هـ/1266 ـ 1270م) .

ثانياً: سقوط غرناطة:

سقطت دولة الموحدين على يد المرنيين في المغرب الأقصى، وملك محمد بن يوسف بن هود قواعد الأندلس، وظهر محمد بن يوسف الأنصاري في الجنوب، وغلب بعض الأمراء على إشبيلية، ونشب صراع على السلطة والملك بين أمراء الأندلس، ودخلوا في قتال عنيف لنزع الحصون والقلاع من بعضهم البعض.

واستطاعت مملكة قشتالة النصرانية احتلال قرطبة في (23 شوال 633هـ/29 حزيران «يونيو» 1236م)، وكان سبب سقوط قرطبة المعاصي والاثام والابتعاد عن منهج الله العظيم وبالتالي أصابهم الضعف، ودخلوا في الفوضى والنزاع والخلاف، فقادهم ذلك إلى فقدان الأوطان والأرض، ومن ثم ضاعت الحضارة والتراث والإسلام، وبدأت مدن الإسلام الكبرى تتساقط في يد النصارى، فسقطت بلنيسة عام (636هـ/1238م) ثم شاطبة ودانية، وفي عام (646هـ) سقطت إشبيلية بعد حصار شديد ودفاع من المسلمين مجيد، ودام الحصار ثمانية عشر شهراً، أبدى فيه المسلمون آيات من البسالة والجَلَد والدفاع عن إشبيلية، وأخيراً جاء مصير أسود محتوم واستسلمت اشبيلية لفرديناند الثالث، على أن يخيّر المسلمون بين البقاء في إشبيلية أو يهاجروا في الحال، وحُوِّل مسجدها الجامع إلى كنيسة، وأزيلت منها معالم الإسلام، وتوزع أهلها في الحواضر الإسلامية الباقية. لقد كان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سىء ر المدن والحصون الإسلامية فيما بينها ويبين مصب الوادي الكبير، فاستولى النصارى تباعاً على: شريش، شذونة، قادس، شلوقة، غليانة، روضة، ثغر شنتمرية، وغيرها.

وتحالف ابن الأحمر ـ ملك غرناطة ـ مع النصارى، وعاونهم في الاستيلاء على قادس، وبهذا بسط القشتاليون سلطانهم على سىء ر الأرض الإسلامية في غربي الأندلس، وانكمشت رقعة الدولة الإسلامية بسرعة مروعة.

ويصف الشاعر أبو البقاء صالح بن شريف الرندي تلك الأوضاع التي وصل إليها حال الأندلس، ووضح في قصيدته أسباب تلك المأساة التي وقعت فيها شعوب الأندلس، من تركهم لعوامل القوة والنصر، وحبهم للدعة والخنوع والترف، لقد عبرت تلك القصيدة عن مشاعر وأحاسيس الشاعر بوضوح، وأعطت تلك الأحاسيس الصادقة والمشاعر المخلصة والحزن العميق على ما حل بالمسلمين ؛ روحاً لتلك القطعة الشعرية المعبرة عن تلك الأحداث الجسام، عندما سقطت القواعد الأندلسية الكبرى، كقرطبة، وبلنسية وإشبيلية ومرسية بيد النصارى، لقد صور الشاعر المسلم أبو البقاء الرندي مأساة الأندلس في قصيدة تقطر ألماً وحزناً، فللَّه درُّه فلكَمْ أغنت عن عشرات الكتب والمجلدت.

قال الشاعر:

لكل شيءٍ إذا ما تم نقصان فلا يُغَرَّ بطيب العيش إنسان

هي الأمور كما شاهدتها دُولٌ من سرّه زمنٌ ساءته أزمان

وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان

أين الملوك ذوو التيجان من يَمَنٍ وأين منهم أكاليل وتيجان

أتى على الكل أمر لا مردّ له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا

فجىء ع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان

وللحوادث سلوان يسهّلها وما لِمَا حلَّ بالإسلام سلوانُ

دهى الجزيرة أمرٌ لا عزاء له هوى له أحُدُ وانهدّ ثهلان

أصابها العين في الإسلام فامتحنت حتى خلت منه أقطار وبلدان

فاسأل بلنسية ما شان مرسية وأين شاطبة أم أين جيان

وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شان

وأين حمص وما تحويه من نُزهٍ ونهرها العذب فياض وملان

قواعد كُن أركان البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان

تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان

على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران

حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان

حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان

يا غافلاً وله في الدهر موعظة وإن كنت في سَنَةٍ فالدهر يقظان

وماشياً مرحاً يُلهيه موطنه أبعد حمص تغرُّ المرءَ أوطان

تلك المصيبة أنست ما تقدمها ومالها مع طول الدهر نسيان

يا أيهــــــــــــــــــــا البيضــــــــــــــــــــاء رايته أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا

يا راكبين عتاق الخير ضامرة كأنها في مجال السبّق عُقبان

وحاملين سيوف الهند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران

وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان

أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان

ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان

ألا نفوس أبيّات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان

يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان

بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان

فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالَكَ الأمرُ واستهوتك أحزان

يا رُبَّ أمٍّ وطفل حيل بينهما كما تفرَّق أرواح وأبدان

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان

يقودها العلج للمكروه مُكرهة والعين باكية والقلب حيران

لمثل هذا يذوب القلب من كمد إذ كان في القلب إسلام وإيمان

وكان لابن الأحمر من هذه الحوادث موقفٌ شاذ مؤلم، فقد كان يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه، وكان يبذل للنصارى ما استطاع من العون المادي والأدبي، وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون الباقية ـ وقد أيقنوا بانهيار سلطان الإسلام في الأندلس ـ يهرعون إلى الأعداء مثله، وإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة.

لقد غدر النصارى بحليفهم محمد بن يوسف الأحمر، فغزوا أراضيه وشنُّوا عليه الحرب، فتغيرت حساباته، وطمع في جمع كلمة الأندلس تحت لوىء ه، ودمج ما تبقى من تراثها وأراضيها في مملكة موحدة تكون ملكاً له ولعقبه، فصانع النصارى، وتجنب الاشتباك معهم، فشهد التهامهم لأشلاء الوطن الممزق وقلبه يقطر حزناً وأسىً.

واستطاع هذا الرجل العجيب أن يؤسس دولة في الأندلس، في غرناطة في الجنوب الشرقي من الأندلس. حاول ابن الأحمر أن يواجه النصارى، وخرج عن طاعتهم وأعلن النصارى الحرب عليه في عام (660هـ/1261م)، فردهم بمعاونة المجاهدين ؛ الذين قدموا من العدوة المغربية، وهذا أول انتصار كبير منذ

انهيار الموحدين. وفي عام (662هـ) استطاع المرينيون بقيادة الفارس عامر بن إدريس فتح مدينة شريش والمدينة والقلعة.

وفي عام (668هـ) ساءت العلاقات بين ابن الأحمر وملك قشتالة ؛ الذي بدأ بالجزيرة الخضراء خراباً، فطلب ابن الأحمر العون من أمير المسلمين أبي يوسف المريني، ولكنه مات قبل أن يرى ما حدث، وذلك في (29 جمادى الثانية 671هـ/كانون الأول «ديسمبر» 1272م) وقد قارب الثمانين من عمره، بعد أن وطد الملك لبني نصر بقي زهاء مئتين وخمسين عاماً أخرى.

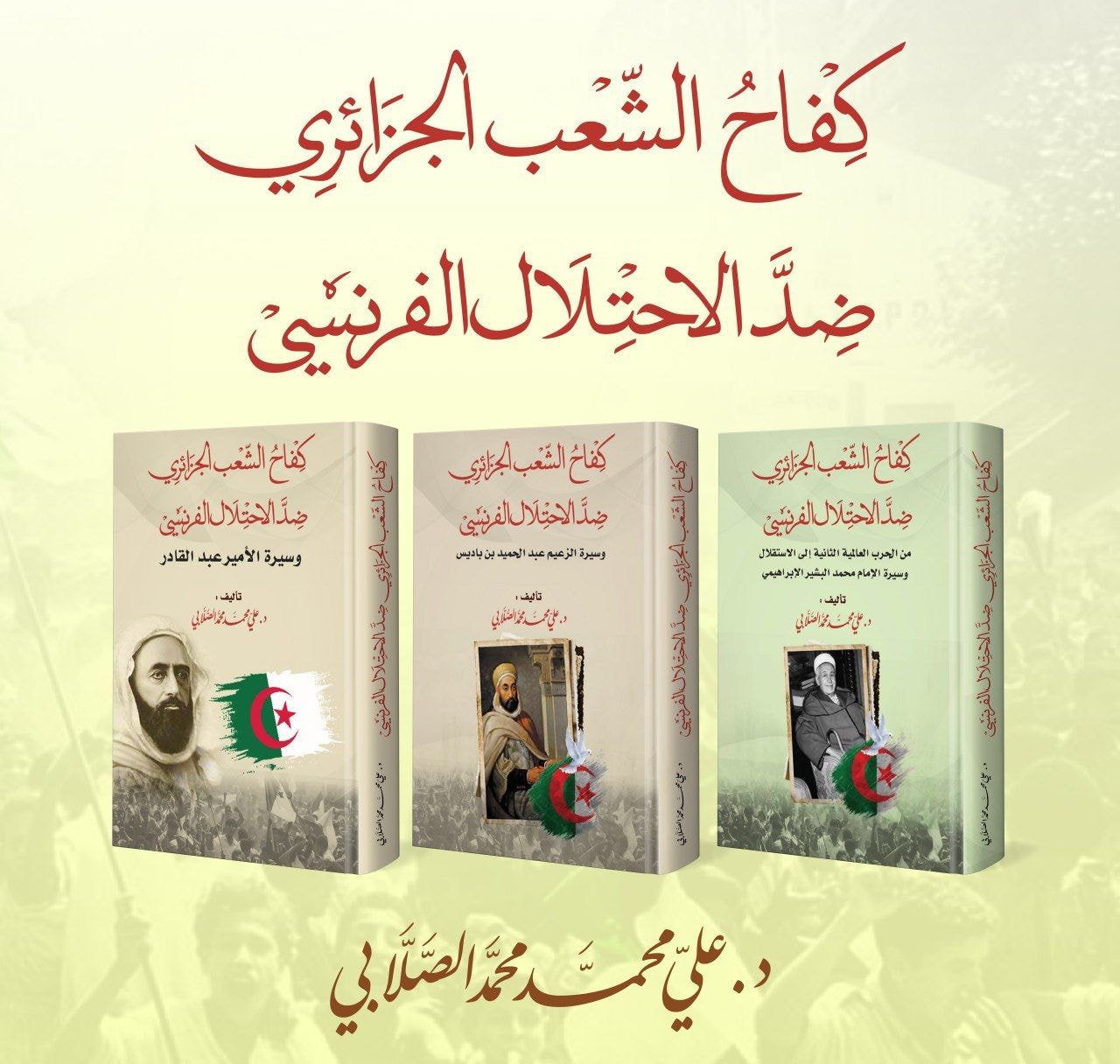

يمكنكم تحميل كتب كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي

الجزء الأول: تاريخ الجزائر إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى

من موقع د.علي محمَّد الصَّلابي: